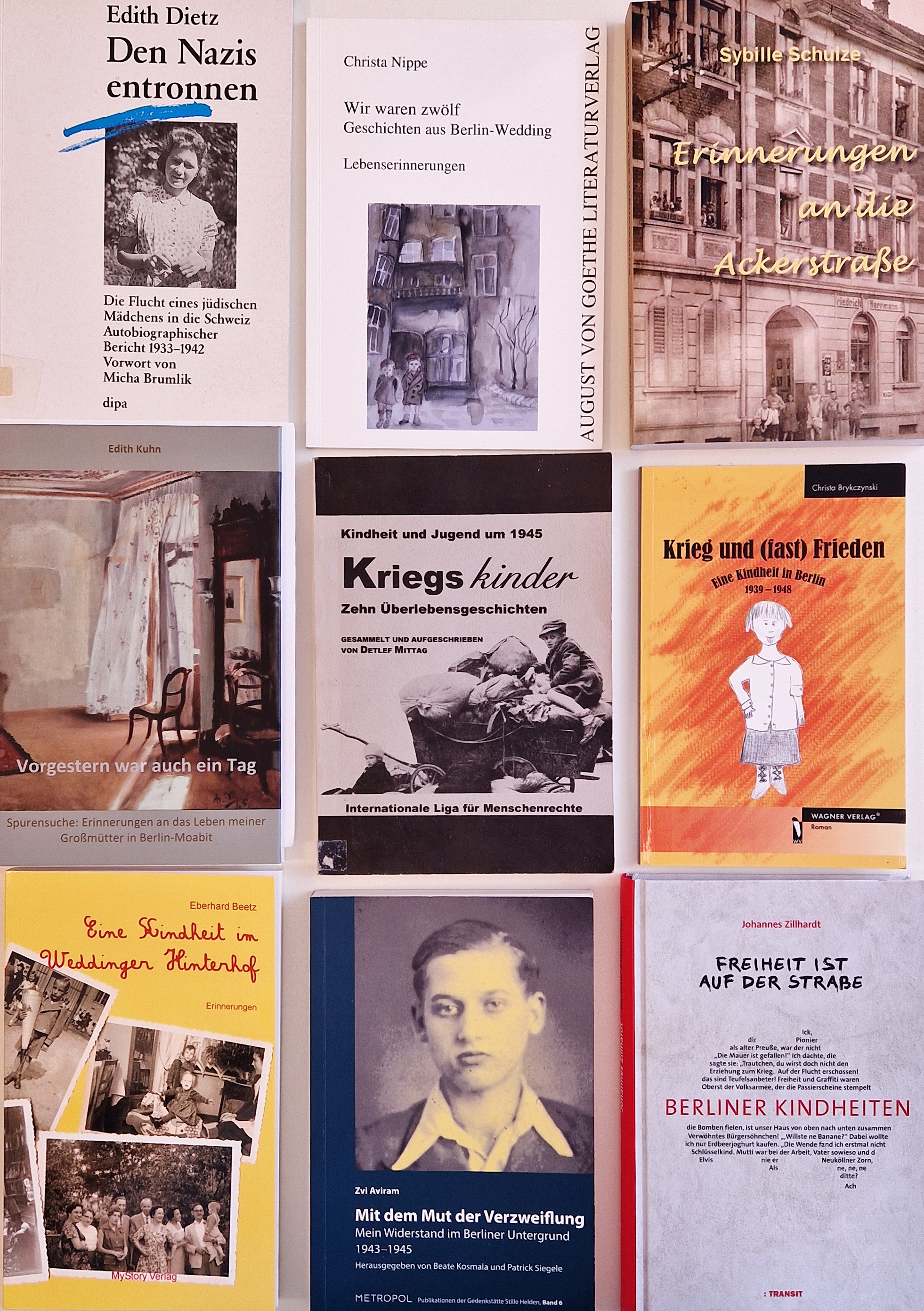

Erinnerungsliteratur

Ein Genre der Gegenwartsliteratur im Bestand der Bibliothek

Der Begriff Erinnerungsliteratur bezeichnet die literarische Auseinandersetzung mit persönlichen Erinnerungen an historische Ereignisse. Das Genre umfasst nicht nur Memoiren und Autobiographien, sondern teilweise auch belletristische Werke oder hybride Formen. Verfasst wird sie nicht nur von etablierten Schriftsteller*innen, sondern oft auch von Laien, die ihre Erinnerungen zunächst für die nachfolgenden Generationen ihrer Familien festhalten möchten. Mitunter folgt daraus – ungeplant oder später bewusst entschieden – eine Veröffentlichung.

Als literarisches Genre hat die Erinnerungsliteratur der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann zufolge im frühen 21. Jahrhundert als „späte Antwort auf die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts“ an Bedeutung gewonnen. Im deutschen Kontext stehen dabei insbesondere die Auseinandersetzung mit der individuellen und kollektiven Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und des geteilten Deutschlands im Zentrum. In der Erinnerungsliteratur ist laut Assmann die Erfahrung eine wesentliche Kategorie, da sie weder imaginiert noch angeeignet werden kann – sie ist „die eigene Geschichte, die man in den Knochen hat“. Daraus ergibt sich ein neuartiges Verhältnis von Fakt und Fiktion, das sich in der Verbindung (auto)biographischer, dokumentarischer und fiktiver Elemente widerspiegelt.

Auch die fiktiven Elemente dienen dabei meist der Darstellung der eigenen Erfahrung. Häufig werden sie eingesetzt, um Zugänge zu traumatischen Erfahrungen zu eröffnen, die anders nicht erzählbar wären. Die Auseinandersetzung mit historischen Traumata und der Frage ihrer narrativen Darstellbarkeit spielt in der Erinnerungsliteratur eine zentrale Rolle. Traumata sprengen die Kategorie unveräußerlicher Erfahrung, da sie intergenerationell vermittelt werden können. Die familiären Nachwirkungen können von späteren Generationen mithilfe der Erinnerungsliteratur bearbeitet werden.

Erinnerungsliteratur bringt Geschichte und individuelle Leben zusammen und setzt sich so mit Konvergenzen sowie Spannungen zwischen kollektivem und persönlichem Gedächtnis auseinander. Wie Erinnerungen selbst bewegt sich der Text dabei stets zwischen Vergangenheit und Gegenwart sowie zwischen Erfindungen und Authentizität, wobei ihn letzteres von Versuchen einer Rekonstruktion der Geschichte unterscheidet. Erinnerungsliteratur nimmt dabei oft eine ethische Funktion an: Sie versteht sich als Beitrag gegen das Vergessen, als Versuch, Vergangenes im gegenwärtigen Bewusstsein zu halten.

Text: H. Liebermeister